レーピンの肖像画で知られる、ロシア皇女ソフィア。

後継者争いの火種がくすぶるなか圧力に屈せず、力ずくで弟の王位を奪い取り、自ら摂政となりロシアのトップに君臨した女性です。この記事では、王位をめぐる血みどろの争いの中で、野心を燃やし続けた彼女の人生をみていきたいとおもいます。

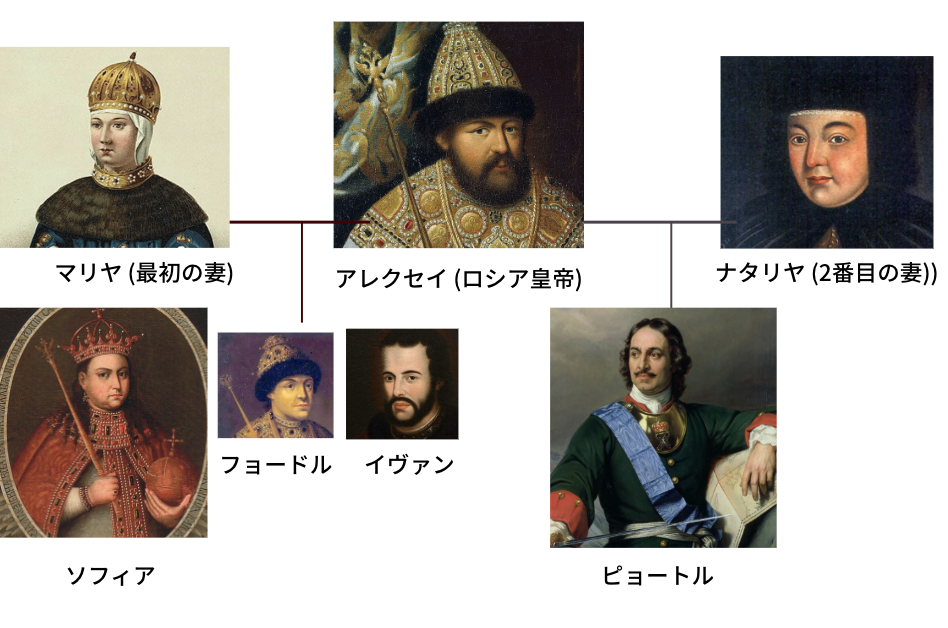

家系図でみる皇女ソフィア

ロマノフ家2代目のツァーリ、アレクセイの娘こそ、鉄の女君主ソフィアです。

皇帝アレクセイは最初の妻マリアとの間に2人の男児(フョードルとイヴァン) 、2番目の妻との間に(ピョートル) を授かります。ソフィアは1657年最初の妻マリアの4女としてこの世に誕生しました。

(ロマノフ家の家系図:肖像画をもとに筆者作成)

(ロマノフ家の家系図:肖像画をもとに筆者作成)

最初の妻マリアも、2番目の妻であるナタリヤどちらの妻も実家は有力貴族でありました。そのため、「自分と血のつながる孫」を王位につけようと、血みどろの争いが繰り広げられることになったのです。とりあえずは年齢順で、最年長の「フョードル」がロシア皇帝となりました。しかしフョードルは身体が弱かったため早逝してしまいました。

ピョートルが玉座へつくも

さて、次は誰が玉座につくのか、というところで一悶着起こることになります。

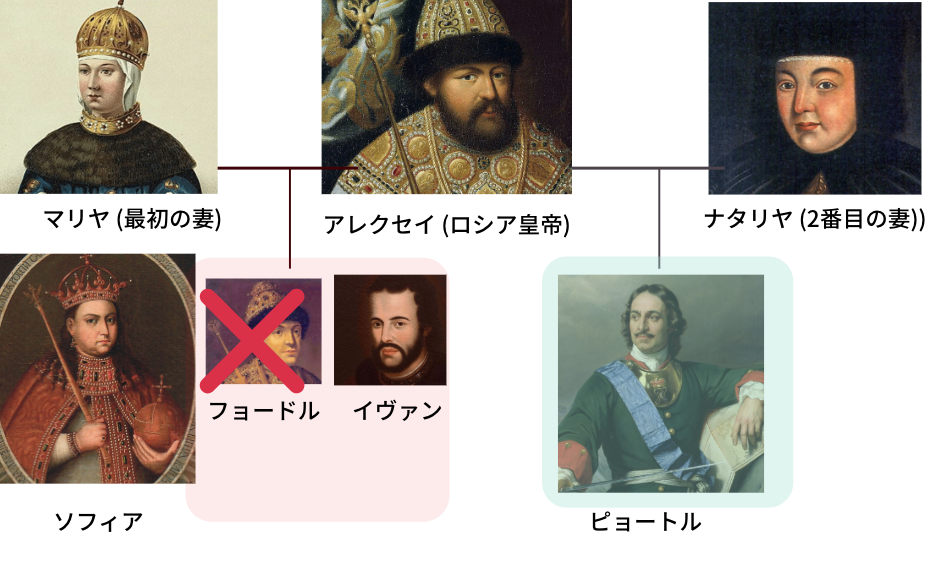

(ロマノフ家家系図:肖像画をもとに筆者作成)

(ロマノフ家家系図:肖像画をもとに筆者作成)

自然に考えれば次は弟の「イヴァン」ですが、彼には知的な障害がありました。そこで10歳ではあれど利発で健康な「ピョートル (2番目の妻の息子) 」が、ツァーリの座につくことになったのです。

それを良しとしなかったのが、皇帝の座をスキップさせられた「イヴァンの実姉ソフィア」です。玉座についた「ピョートル」にとっては腹違いで、義理の姉にあたる女性ですね。

弟イヴァンは、ピョートル派に殺された

25歳だったソフィアは、こういった偽情報をふれまわりました。そしてなんと、ピョートルとその母がいたクレムリン宮殿に兵を差し向け、ピョートルを支持する人々をはじから血祭りにあげたのです。

力づくで玉座へ

ロシア皇帝にピョートルがつくのはおかしい。

ツァーリにつくべきは、弟の「イヴァン」でしょう

そしてまだ幼かった「ピョートル」をツァーリの座から無理やり引き摺り下ろすと、弟のイヴァンを半ば無理やりその座へ据えてしまったのです。しかし先にも述べた通り、イヴァンには知的障害があり、統治するには難しい状況がありました。

そこでソフィアは、自ら「弟の摂政」となり、事実上の女君主としてロシアのトップに君臨したのです。彼女はピョートルを殺すことはありませんでしたが、「共同統治者」として、母とともに田舎へ追放してしまいました。

スポンサーリンク

危うい地位でくすぶるソフィア

摂政という地位は一時的なものですが、ソフィアは存在を確実なものにするために、

- 自らを「君主」と呼ばせたり、

- 肖像画いりの貨幣を発行したりと色々画策しますが、

しかし結局7年の間で、クリミア遠征には2度の失敗を重ねてしまいます。徐々に国民の信頼を失い、巷ではピョートルの即位を求める声が囁かれるようになっていったのです。

ピョートルのほうがよかったのでは…

戻ってきてくれないかしら

その間ピョートルは17歳になっており、ひそかに指摘軍隊を要請するなど牙をといていました。

ピョートルの復讐

(ピョートル大帝の肖像画)

(ピョートル大帝の肖像画)

危機感を募らせたソフィアは、「ピョートルに表に出られてはまずい」として、を彼の元へと送り込みました。しかしソフィア勢への不満分子は想像以上に募っており、一大勢力を成していたピョートルは圧勝を遂げます。

再び玉座を取り戻しツァーリとなったピョートルは、姉であるソフィアをノヴォジェーヴィチ修道院へ幽閉したのでした。しかしどんなに憎み合っても、義理であっても姉弟だったのでしょうか。ピョートルもまたソフィアを殺すことなく、幽閉に留めたのです。

大視察の旅へ出かけるも

(画像:オランダで船大工とともに働くピョートル)

(画像:オランダで船大工とともに働くピョートル)

姉のソフィアを修道院へ閉じ込め、つつがなく国を治めて8年。なんとしてもロシアを近代化させたかったピョートルは、先進国で多くのことを学びたいとヨーロッパへ大視察旅行へでかけます。君主が不在となったロシア。そして1年半がすぎたころピョートルに思わぬ知らせが入りました、「ロシアで一部の兵が蜂起した」と。

「ソフィアだ」と確信した彼は視察を止め、急ぎロシアに帰ったのでした。

ピョートルは取り調べを行い、ソフィアが首謀したという物証を探しました。しかし拷問をかけても、何百人と死刑にしても証拠はあがりません。怒ったピョートルは荒れ狂い、自ら首切り用の斧をふるい、最終的に1500人近くを処刑したといいます。

「お前もこうなるぞ」と見せしめに死体をそこかしこに放置、首謀者3人の死体をもソフィアの部屋の窓の外に吊るしたといいます。

スポンサーリンク

幽閉されたソフィア

(画:レーピン 皇女ソフィア)

(画:レーピン 皇女ソフィア)

取っては取られての玉座ですから、兵も混乱したことでしょう。

ピョートルによる「ソフィアを尼にしろ」という命令だって、明日はどうひっくり返るかわからないのですから。兵が逃げ腰で部屋の外から声をかけ、ソフィアに命令を告げにいったときのシーンがこの絵画『皇女ソフィア』だといいます。

待ち構えていたかのように、こちらを向いて立つソフィア。修道院へ幽閉されてから9年になりますが、恰幅よく堂々たる王者の風格でこちらを睨みつける彼女からは、猛烈な怒りを感じます。

窓に吊るされた死体

先ほどの絵の窓に描かれているのは、義理弟ピョートルが嫌がらせの見せしめに殺した「ソフィアの仲間たちの死体」です。こんなに暗い部屋に幽閉され、唯一の窓には味方だった者たちの死体がぶらさがっているんですから、ソフィアにしても、さぞはらわたが煮えくり返る思いだったことでしょう。

「太っていて醜かった」といわれた彼女の形相ですが、「敗北者」となったからこそこの絵が描かれたのだとしたら、真実はいかほどだったのでしょうか。ただこの気魄と野心に溢れた女性だったからこそ、「ピョートル大帝」という大男の英雄に対抗できたのであり、どちらが最終的に君主になったかはもしかしたら紙一重だったのかもしれません。

ソフィアの敗北

(ピョートル大帝の肖像画 その姿は見る者を圧倒させたという)

(ピョートル大帝の肖像画 その姿は見る者を圧倒させたという)

西ヨーロッパの顧問から大きな影響を受けたピョートルは、ロシアを海洋大国にすることを夢見ていました。彼は身の丈2メートルの大男に成長、ロシアの近代化を目指した抜本的な改革を実施して「ピョートル大帝」と呼ばれるようになりました。

ちなみにソフィアは一連の事件のあとに剃髪させられ、修道院の奥深くへ幽閉されました。100人もの兵士に監視され6年後、46歳にして憤死したといわれています。ただソフィアが本当の意味で敗北したかというとそうではなく。彼女の存在があったからこそ、エカテリーナ大抵をはじめとする女帝たちがうまれたのですから、新たに時代を作った女性といっても過言ではないでしょう。

スポンサーリンク

まとめ

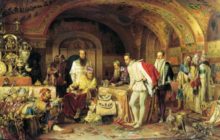

(ソフィアと総主教ヨアヒム ヴァシリー・ペローの絵画 1881)

(ソフィアと総主教ヨアヒム ヴァシリー・ペローの絵画 1881)

当時のロシア皇帝の娘は、とても過酷な状況にあったといわれています。

- ヨーロッパの国々は、田舎者のロシア宮廷のプリンセスを王妃にもらいたがらず、

- かといって、皇帝も臣下のもとに娘を嫁がせるなんてあり得ず

生涯独身を強要され、宮廷内の小さな部屋のなかで悶々と暮らしていたプリンセスたちにとって、進んで教育をうけ、表舞台に躍り出た「ソフィア」の存在は希望でもあったことでしょう。

彼女の統治機関は短いものでしたが、ポーランドや清朝 (当時の中国) と友好関係を結んだりと功績もあげています。「女性は何歩か下がりけして前へ出ず」という常識をことごとく覆した彼女を、その人間らしい感情ごと生々しく描きとったリーピンの絵画。「我がつよいこと」も場合と時代によっては大きな強みになるのかもしれませんね。

この記事を読んだ人へおすすめの記事