自由のために民衆が立ち上がった市民革命。しかしその実態は、貴族とみれば憎しみの的にされ正義の名のもとに強盗殺人が起きるわ、王妃の寝室に狂気を逸した暴徒がナイフをもって押し寄せるわ、地獄絵図のような出来事が各地でおこった時代でもありました。

この記事では、多くの人生を狂わせた市民革命、『フランス革命とはいったいなんだったのか』をわかりやすくご紹介したいとおもいます。

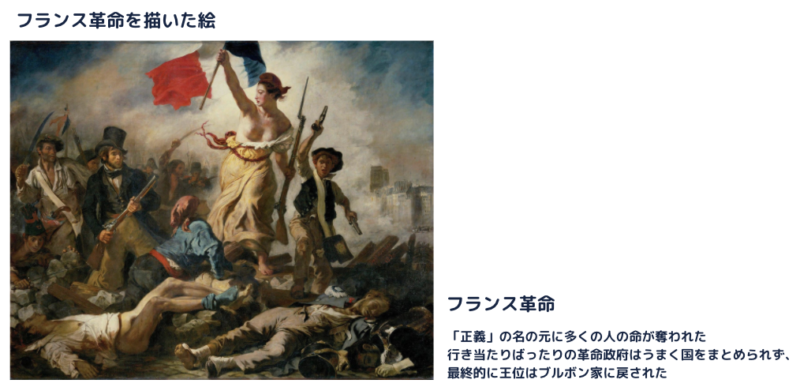

フランス革命とは

求む自由、絶対君主をぶち壊せ

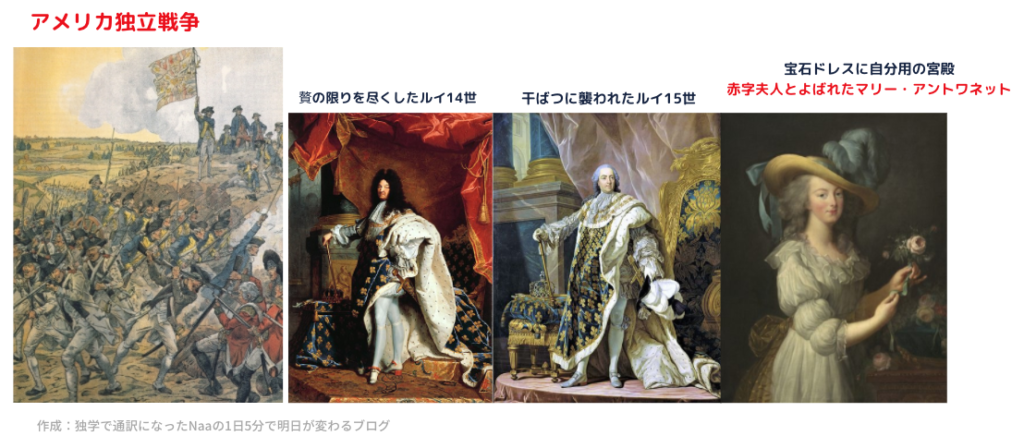

フランス革命は、アメリカ独立革命とともに『資本主義革命の典型的事例』だといわれています。1789年バスティーユ襲撃によって火蓋がきっておとされたわけですが、過激な革命派により留まることを知らず、彼らの望む『自由主義』とやらが実現するまで続きました。1790年代後半にナポレオンの登頂でいったん落ち着いたものの、『絶対君主 (王が全て) 』という概念を根こそぎぶち壊した革命でもありました。

正義の名のもとに行われた大虐殺

原因はフランスの君主制に対する不満と、ルイ16世の乏しい経済政策。食べることにも困窮していたフランス国民の不満はつのるばかり、王妃マリー・アントワネットの散財が国民に知れたことでその不満はいっきに爆発したのでした。この期間、フランス国民は『絶対的な君主制』や『封建制度 (君主の下にいる諸侯たちが土地を領有してその土地の人民を統治する政治システム)』など今までの政治を拒絶し、あたらしい政治システムの構築をはかりました。

過激で急激なやり方は結局理想論でしかなく歪みをうむばかりで、側からみれば暴走した『革命軍による大虐殺』でありましたが、国民蜂起という「人々の意思に内在する力」を世界に示すことにより、現代国家の形成に重要な役割を果たしました。

フランス革命の原因

フランス財政の悪化と、解消されぬ市民の不満

ルイ16世が王位についた時点で、前王たちの負債がふくれがりフランスの国庫は危うかったのですが、18世紀が終わりに近づくにつれ、

- フランスのアメリカ独立戦争への多額な出費

- およびルイ16世と王妃マリー・アントワネットの散財

はさらに国の財政をさらに悪化させていきました。暴動や略奪、ストライキもおこり、国民は「こんなに税金を収めているのに、苦しさは変わらない」と政権に対する絶望と憤りをかかえていたのです。

「税は3つの身分で平等に」で不満が爆発

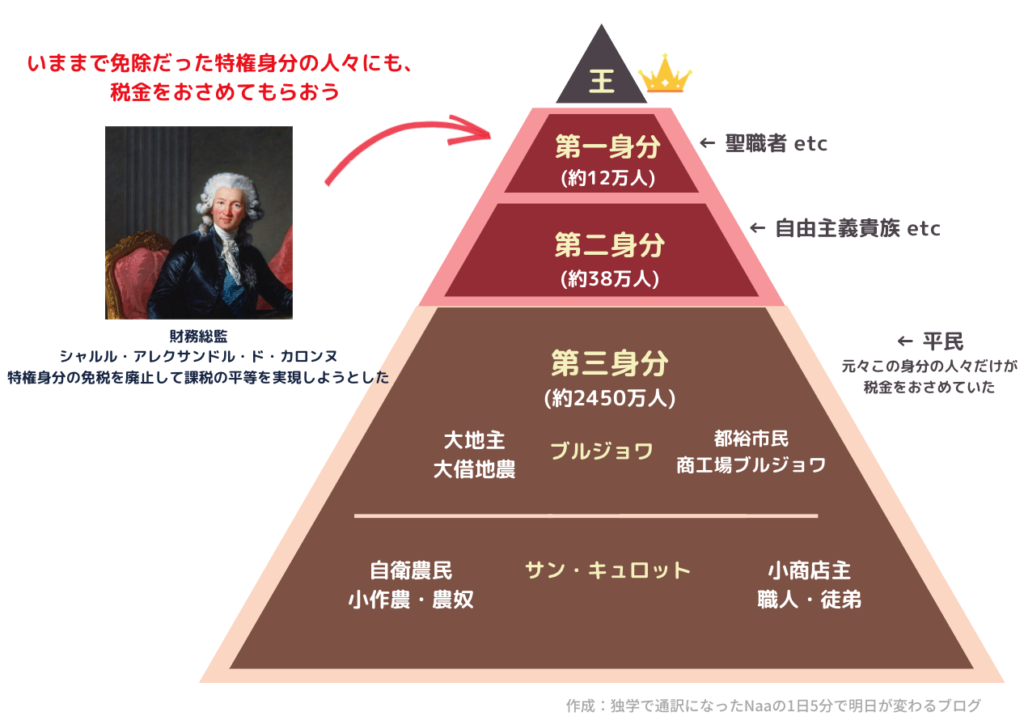

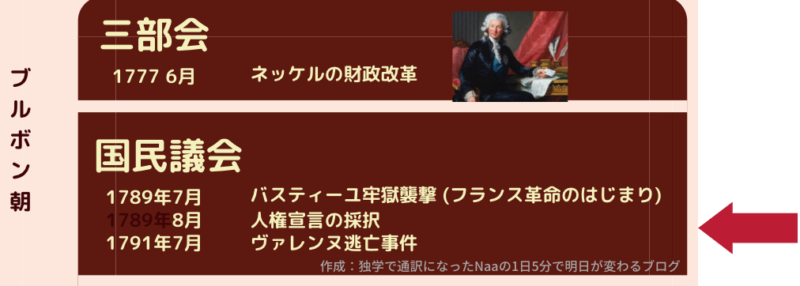

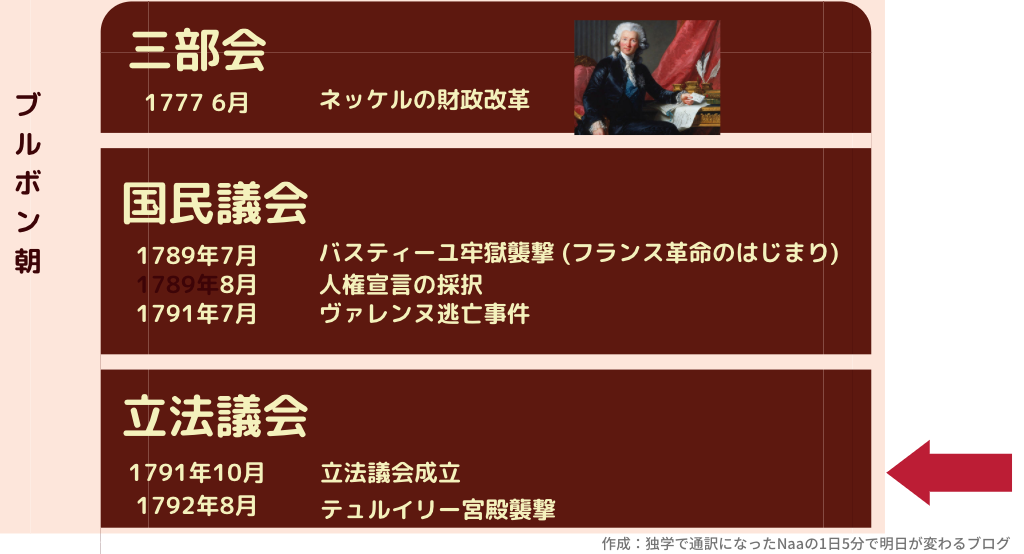

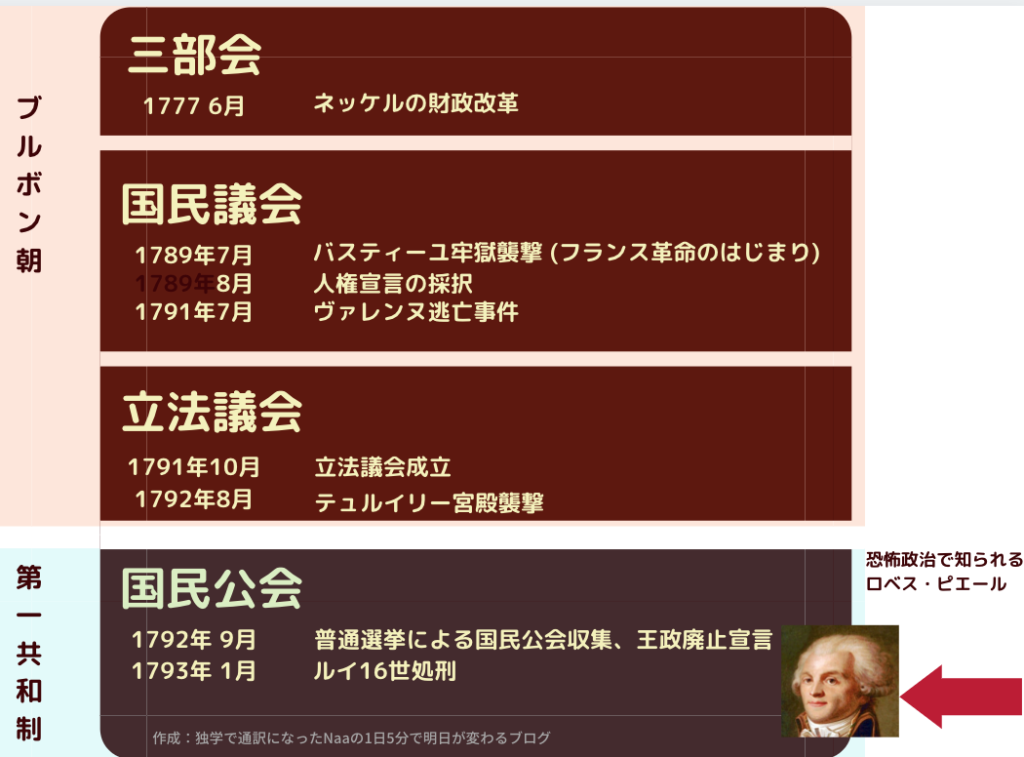

しかし国庫は回復する見込みもなく、1786年の秋、ルイ16世の総督であるシャルル・アレクサンドルが1783年にネッケルの後任として財務総監に就任しました。彼は破産寸前の財政を根本的に変えねばならんとして、『特権身分の免税を廃止して課税を平等化』することを提案します。こうした方策への支持を取り付け、貴族による反乱を防ぐため、国王は三部会 (3つの身分による国民会議) を召集しました。

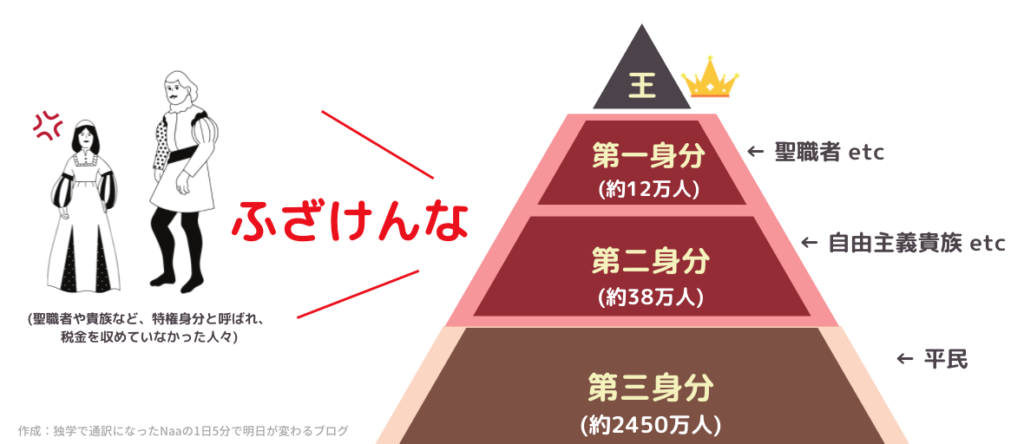

これがフランス革命の引き金のひとつとなったといわれている『特権身分の廃止』ですね。恩恵を被っていた『特権身分』の人々は当然のごとく反抗しました。

わたしたちは、王政には従わない

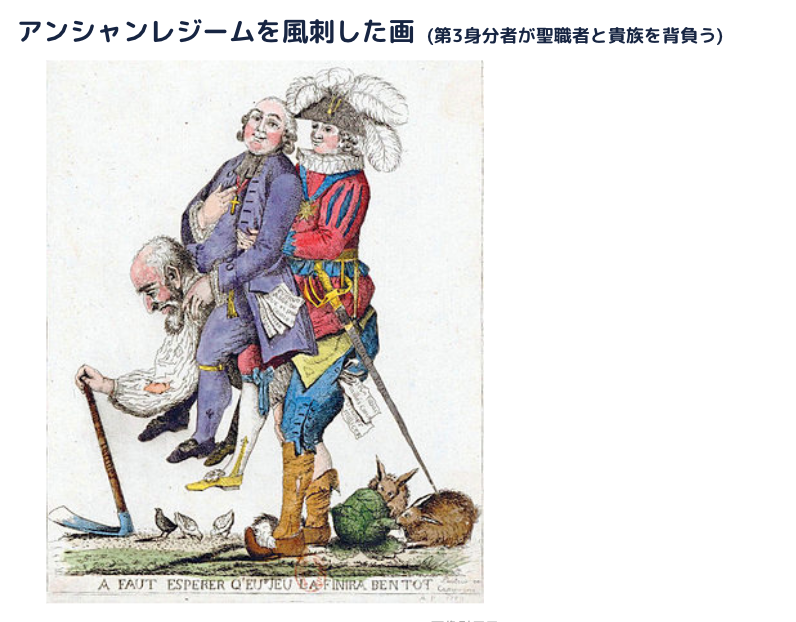

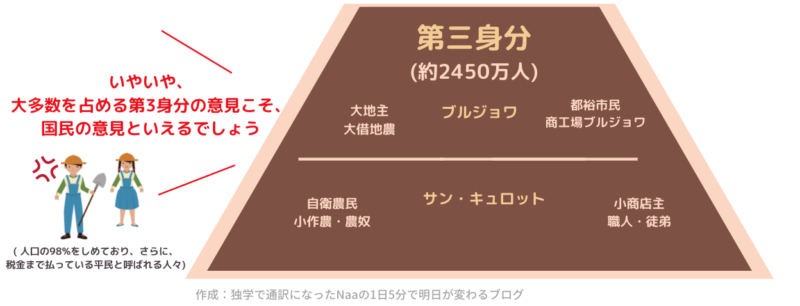

当時のフランス身分の構成

第三身分に位置する平民 は人口の98%を占めていました。しかし発言権がとにかく弱く….. 第一身分、第二身分の投票によっては、意見が打ち消されることもありました。第3身分の人々は平等にしてほしいと、身分でなく『数』を投票の基準とすることを望みました。しかし貴族たちは自分が損を被るのはイヤだ、『伝統的な制度に基づく特権を放棄するわけにはいかない』として消極的でありました。

第三身分(平民)はこれにつき、第一身分・第二身分と激しく対立しました。結果どうなったかというと、「俺たち第三身分は独自に行動するぞ」と宣言し、6月17日に自分たちで『国民議会』を結成したのです。

テニスコートの誓い (球技場の誓い)

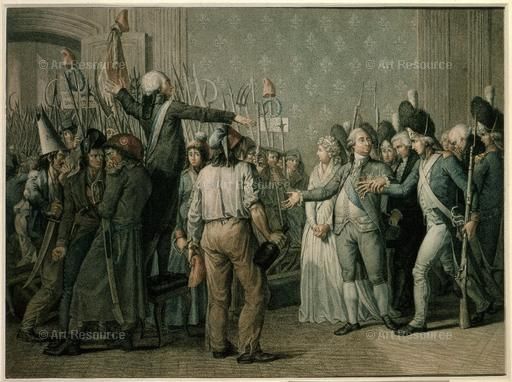

(テニスコートの誓い 球技場の誓いともいわれる)

(テニスコートの誓い 球技場の誓いともいわれる)

独自に歩み始めた国民議会 (第三身分独自のあつまり) には、次第に貴族らも次第に合流し始めます。6月19日には激論の末についに第一身分の人々も国民議会に合流しました。これをみた王弟らは、「これは危ない」と国王ルイ16世に促して、夜のうちに “国民議会の議場であったムニュ・プレズィール館を閉鎖” してしまいました。

会議室を追われても球技場で充分じゃないか、1789年6月20日、閉め出された国民議会はヴェルサイユ宮殿の球戯場を新たな議場とします。そしてジャン=ジョゼフ・ムーニエの提案により「王国の憲法が制定され、確立されるまでは解散しない。いかなる場所でも会議を開く」ことを誓いあいました。これが世に言う『球技場の誓い』であります。

フランス革命のはじまり

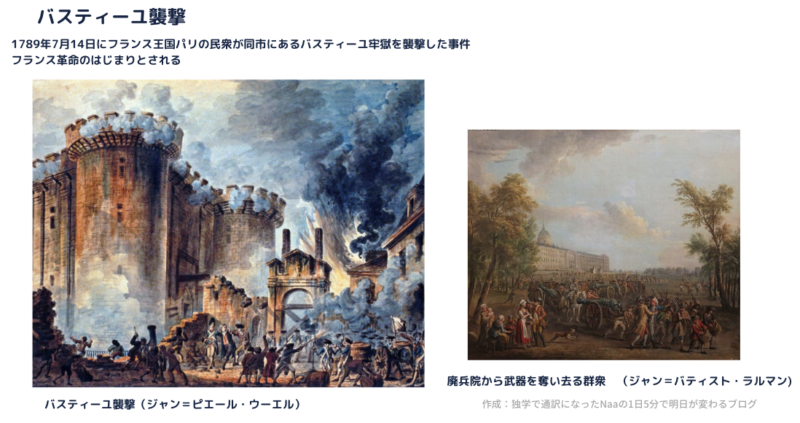

バスティーユと大いなる恐怖

(バスティーユ襲撃を目撃した画家が描いた絵)

(バスティーユ襲撃を目撃した画家が描いた絵)

6月12日、国家憲法制定議会がヴェルサイユで開かれましたが、首都は恐怖と暴力によって支配されていました。王政崩壊は見えてはいたのですが、実際に軍事クーデターが迫っているとのうわさが広まると国民はパニックに陥りました。

火薬と武器を確保するために暴徒が7月14日にバスティーユ要塞を襲撃、革命派の怒りは頂点に達しました。革命の波はすぐに田舎へもひろがり、長年の搾取に反対して反抗して農民は徴税人や地主、領主権力者の家を略奪し焼き払うなど、非人道的なことがあちこちで怒りました。この『バスティーユ襲撃』こそが、フランス革命のはじまりと考えられています。

1789年の人間と市民の権利の宣言

6月20日の『球戯場の誓い』を通じて、徹底抗戦の構えをとった国民議会。『国民議会』と『国王政府』の深刻な対立を懸念した国王ですが、前者に貴族や聖職者らが加わったことにより承認せざるをえなくなっていました。混乱は一旦収拾されたかに思われたのですが、ヴァスティーユ襲撃により状況は悪化。国民議会は、7月9日には憲法制定国民議会と改称され、憲法制定の準備を行うことになりました。

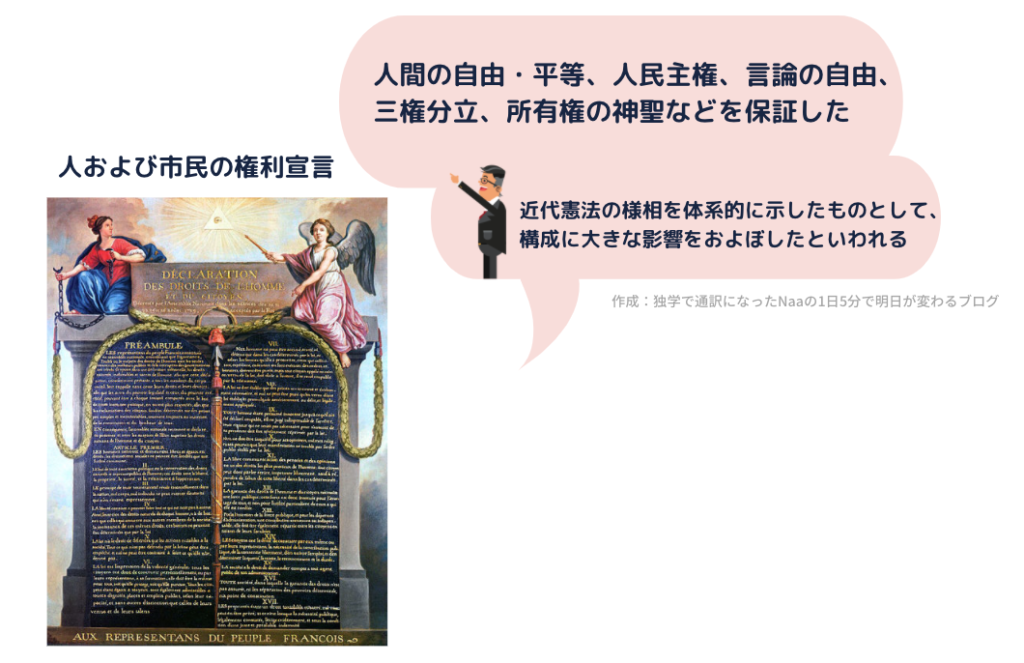

そして1789年8月4日、議会は人と市民の権利宣言を採択しました。これは、ジャン=ジャック・ルソーのような啓蒙思想家の哲学的・政治的思想に基づいた『民主主義の原則を示す声明』です。

急進するフランス革命

採択された憲法も受け入れられず

そして1791年9月3日、議会の穏健派の声を反映してフランス初の憲法が採択されました。国王が拒否権を持ち大臣を任命できる『立憲君主制』が確立されることになったのです。立憲君主制とは、君主の権力が憲法により規制されている君主制のことですね。これは王政にとって大きな妥協でありましたが、

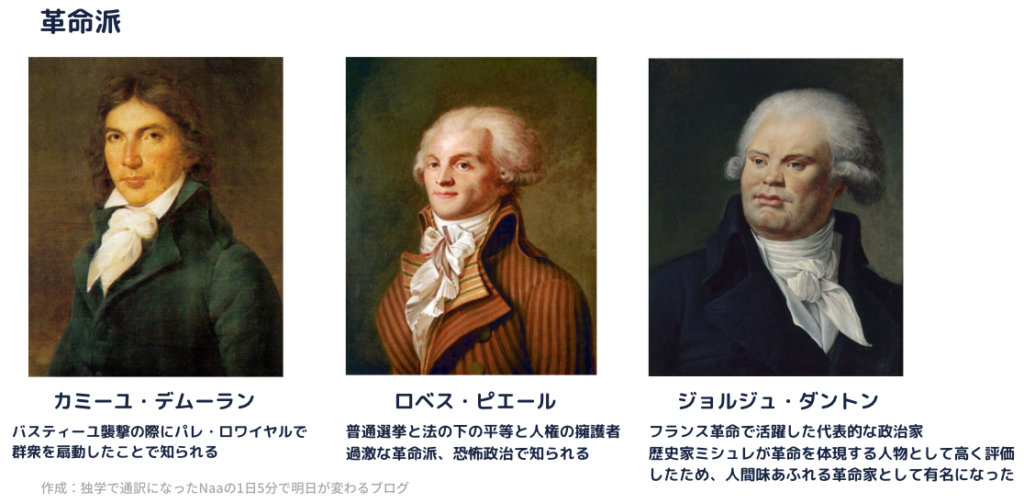

ロベスピエール、カミーユ・デスモリンズ、ジョルジュ・ダントンのような影響力のある革命の急進派には受け入れられず、それどころか、彼らはより共和主義的な政治形態と『ルイ16世の裁判』に対する大衆の支持をかき立て始めました。

革命裁判で、国王の処刑が決定される

1792年4月新しく選出された立法議会は、『国外逃亡したフランス人が反革命的同盟を構築している』として、オーストリアとプロイセンに宣戦布告しました。これは戦争を通じて、ヨーロッパ中に革命的理想を広めたいとも考えていたからだともいわれています。

一方内政面では、1792年8月10日、過激派ヤコビンらが王宮を襲撃して国王を逮捕するなど、政治危機が急激に変化していきました。翌月、パリの反乱勢力が何百人もの反革命者を虐殺するという暴力のうねりの中で、国民公会 (君主制の廃止とフランス共和国の設立を宣言した) がフランスに君臨することになりました。1793年1月21日には、国家に対する大逆罪で死刑判決をうけたルイ16世は処刑となり、妻のマリー・アントワネットも9ヶ月後に同じ運命をたどりました。

革命派による、恐怖政治

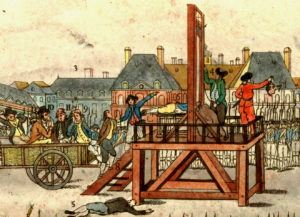

王が処刑され、革命の名のもとに殺しを重ねる暴徒が野放しになったフランス。ヨーロッパの諸外国と、安定しない内政との激しい分裂に、暗雲が垂れ込めました。1793年6月、ジャコバン (過激な革命派閥) はより穏健派のジロンド派 (立法議会と国民公会における党派) から国民公会の支配権を奪いとり、新しい暦の制定やキリスト教徒の根絶など一連の過激な措置をとりました。

そして「革命の敵」とみなされた数千人がギロチンにかけられました。裁判にもかけられず、疑わしいものはどんどん処刑にかけられていく… これは10ヶ月ほど続き、恐怖時代ともいわれました。

ロベルピエールの処刑と、革命派の逮捕

殺害の多くは、過激な公安委員会を支配していたロベスピエールからの命令に基づいて行われました。しかし彼はあまりにも人を殺しすぎる…. あまりに残虐な彼の仕打ちは新たな憎しみと、革命政府への反抗心を募らせることとなり、ロベスピエール本人もまたギロチンにかけられたのでした。

フランスの人々が革命派に対して「NO」を唱えた、ロベス・ピエール党派が逮捕されたこの事件は『テルミドールの反動』とよばれています。そしてテルミドールの反動を経て、フランス革命はいったん終焉にいたったのでした。

あとがきにかえて

1793年から1794年にかけての恐怖政治が『テルミドール9日のクーデター』によって終了すると、穏健共和政の枠組みでフランス革命の収拾が図られましたが、政権はネオ・ジャコバンと王党派に揺るがされ安定しませんでした。国民も疲れ果て、そんな混沌の時代に突如あらわれたのが戦術に長けた若い将校、ナポレオン・ボナパルト。

理想をかかげて内容がない、まったく非効率な政治を行っていた総督政府。1799年11月9日、総督政府への不満が頂点に達したので、ナポレオンはクーデターをおこないます。ブリュメール18日のクーデターによって総裁政府は崩壊し、国民の圧倒的な支持を得てナポレオンがフランス皇帝の座に君臨したのは、1804年5月でした。

(マリー・アントワネットの娘、マリー・テレーズ)

(マリー・アントワネットの娘、マリー・テレーズ)

動乱が本当におさまるのは、ナポレオンがロシア遠征に敗れ最終的に没落した1815年のこと。そのあとにルイ16世の弟がフランス皇帝となり再びブルボン王朝が復活、唯一生き残ったアントワネットの娘マリー・テレーズは皇太子妃としてフランスに返り咲きました。

たくさんの犠牲がでたフランス革命、神聖なはずの王が権威を失い、正義の名のもとに多くの命が失われました。フランス革命から学ぶのは、物事を急激に変えようとすると必ず歪みが生まれるものであり、結局のところ正しい方向性から逸脱しないよう注意しつつ、一歩一歩着実に進んでゆく、「急がば回れ」の姿勢をとることが大切だ、ということなのかもしれません。

この記事を読んだ人へおすすめの記事